UN VOYAGE MULTI-MODAL

Faire le mont Blanc depuis Genève, à vélo, à pied et en parapente, en autonomie. C’était le défi du week-end des 9 et 10 novembre 2024 : gravir le mont Blanc depuis Genève en mobilité douce et sans recourir aux infrastructures d’altitude, telles que refuges ou remontées mécaniques, en profitant des conditions idéales de vent et d’enneigement. Un voyage symbolique pour fêter mon 50e anniversaire.

Cela faisait un moment que cette idée me trottait dans la tête : je vois cette montagne tous les jours de beau temps depuis chez moi, à Genève. Cette montagne qui attire le regard est la raison pour laquelle je me suis installé à Genève il y a plus de 20 ans, et que je suis devenu Suisse depuis. Bien avant cela, avec mes amis alpinistes de Barcelone, nous avions déjà l’habitude de venir chaque été dans les Alpes pour gravir des 4 000. Quand j’ai eu l’opportunité de trouver un emploi dans mon lieu de vacances, je n’ai pas hésité. Je n’oublierai jamais le jour où j’ai atterri à l’aéroport de Genève pour mon entretien d’embauche à l’université, et où j’ai vu le mont Blanc, impressionnant, en toile de fond de la ville.

Genève est bel et bien la capitale du massif du Mont-Blanc.

C’est de Genève que l’on voit le massif dans toute son ampleur. C’est un Genevois, Horace Bénédict de Saussure, qui, un printemps de 1760, parcourut à pied les 80 km qui séparent Genève de Chamonix pour tenter de monter au sommet du mont Blanc. On lui a dit que c’était impossible, mais il l’a fait, ou il l’a fait faire plutôt. Il promit une récompense à ceux qui parviendraient au sommet. Le reste appartient à l’histoire. Que Jacques Balmat et Michel Paccard trouvent la bonne voie 26 ans plus tard atteste du génie visionnaire de Saussure. Partir gravir le mont Blanc depuis Genève, par des moyens non motorisés, était pour moi une manière d’honorer ce pionnier genevois de l’alpinisme.

Combiner vélo, alpinisme et parapente avait aussi une signification très personnelle, car ce sont les sports qui ont le plus compté pour moi, et je les ai apprivoisés dans cet ordre.

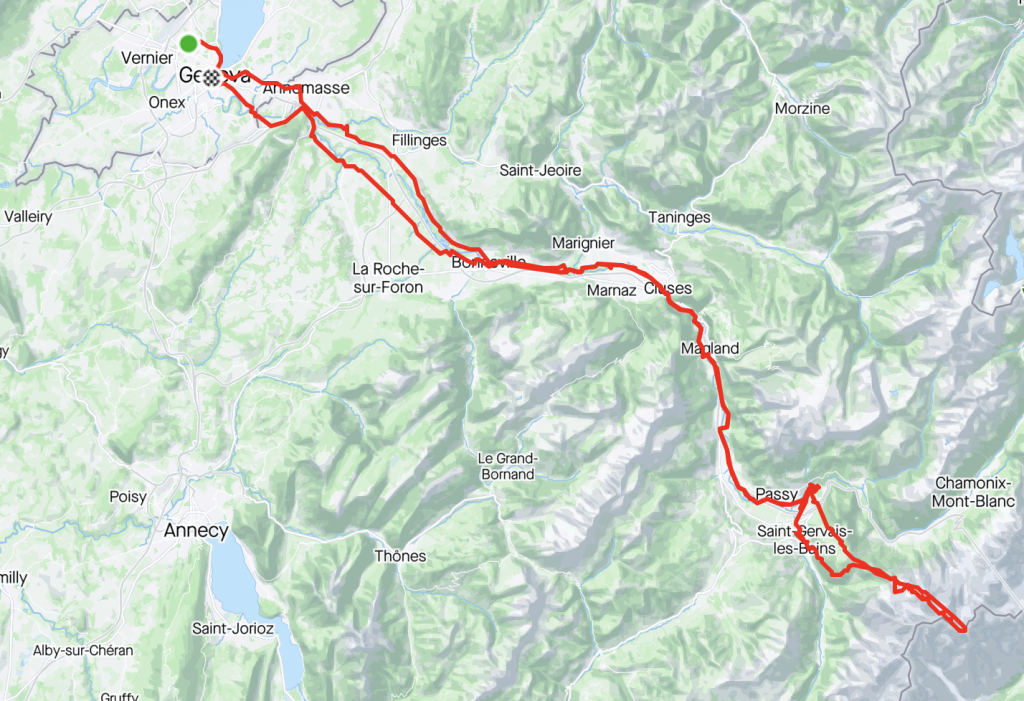

C’est donc habillé du maillot de mon premier club cycliste catalan, et d’une veste à manches longues d’un club cycliste genevois, que je pars de chez moi à Genève le 9 novembre, à midi. Accrochée à mon vélo, je tire une carriole avec mes affaires d’alpinisme et de parapente. La partie vélo se déroule en grande partie sur la voie verte véloroute Léman Mont-Blanc, une jolie piste cyclable qui longe l’Arve, ce fleuve qui prend sa source dans le massif du Mont-Blanc et qui se jette dans le Rhône à Genève, encore une autre connexion entre Genève et Chamonix.

En remontant la vallée, de nombreux sommets emblématiques de la rando-vol se dressent à droite et à gauche : le Salève, la Pointe de Sur Cou, le Môle, la Pointe d’Andey… Plus loin, je passe en contrebas de la chaîne des Aravis, une véritable autoroute du vol de distance. Tout au long du trajet, je traverse des villages où habitent des amis avec qui j’ai partagé de bons moments en montagne lors de ces 20 dernières années. La piste cyclable passe tantôt sur la rive droite, tantôt sur la rive gauche de l’Arve, parfois à travers la forêt, ou des champs, parfois au cœur de jolis villages, loin de la voie ferrée et de l’autoroute qui longent cette vallée industrielle. Ici, les compagnies de décolletage et de mécanique de précision ont prospéré pour alimenter l’industrie horlogère de Genève.

J’arrive à Passy, au pied du mont Blanc, à 600 m d’altitude

Il y a quelque chose de poétique à Passy en tant que point de départ pour la partie à pied. Lorsque l’on remonte la vallée de l’Arve depuis Genève, le terrain est plat, puis soudain, on bute contre l’imposant massif du Mont-Blanc. C’est là que se trouve Passy, véritable piémont du massif. C’est de Passy que l’on peut faire le plus grand dénivelé possible pour rejoindre le sommet : 4 200 m de dénivelé séparent l’altitude de Passy de celle du mont Blanc. En comparaison, la paroi du Rupal, au Nanga Parbat, considérée comme la plus grande paroi du monde, affiche 4 500 m de dénivelé.

C’est donc à Passy, à la tombée de la nuit (vers 18 h en ce début de novembre), que j’abandonne mon vélo. Je change de vêtements, prépare mon sac d’alpinisme (moins de 8 kg, eau et parapente compris) et je me mets en route à pied. Je m’arrête dîner dans un bistrot à Saint-Gervais (800 m d’altitude), dernier village avant l’ascension finale, et je repars à 22 h.

Je prends les sentiers qui montent vers le col de Voza (1 650 m), ancien camp de base pour tenter le sommet avant l’ouverture des remontées mécaniques de l’Aiguille du Midi à Chamonix et du Tramway du Mont-Blanc à Saint-Gervais. Puis je suis la voie ferrée jusqu’au Nid d’Aigle (2 370 m), avant de rejoindre le refuge de Tête Rousse (3 166 m) et le refuge du Goûter (3 835 m).

La montée vers le Goûter représente la première difficulté du projet. Il faut d’abord croiser le Grand Couloir, aussi appelé « Couloir de la Mort », car il est malheureusement un point noir en termes d’accidents mortels sur le massif. Tel un entonnoir géant, il recueille les pierres qui tombent de l’immense paroi qui le surplombe, à cause du dégel ou des alpinistes passant plus haut. En contrebas du point de passage, la falaise est abrupte. La malchance d’un impact imprévisible peut être fatale. Pour éviter cela, mieux vaut passer de nuit et hors saison, lorsque les pierres sont figées dans la glace et qu’il n’y a pas grand monde sur la montagne. En été, une ligne de vie permet un point d’ancrage pour éviter la chute fatale, mais ce n’est plus le cas en novembre. Après le Grand Couloir, commence une escalade en rocher de plusieurs centaines de mètres, équipée de câbles dans les passages les plus raides. Cette section est bien enneigée grâce aux précipitations des mois de septembre et octobre, mais il ne neige plus depuis plusieurs semaines et la neige est compacte. La progression est rapide et facile, bien que l’itinéraire soit raide et exposé.

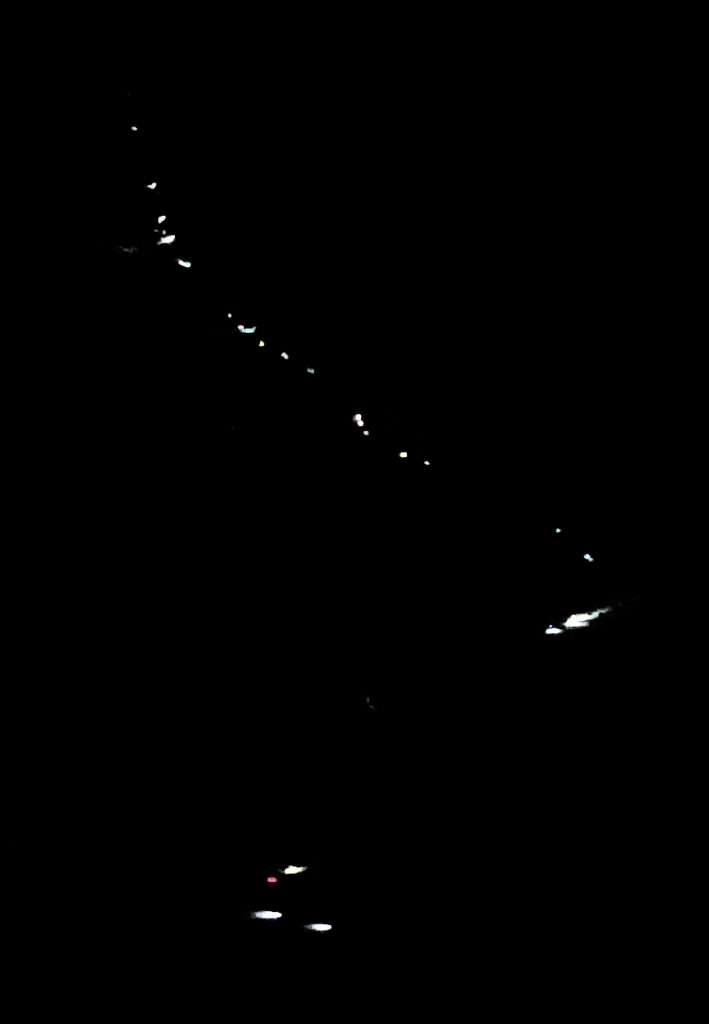

Entre les refuges de Tête Rousse et du Goûter, une guirlande de frontales éclaire le chemin dans la nuit. Féerique ! L’itinéraire est très fréquenté pour la saison et les locaux d’hiver des refuges sont pleins (les parties gardées étant fermées depuis mi-septembre). La longue période de stabilité dont nous avons bénéficié attire de nombreux pilotes de parapente, qui se lancent à l’assaut du sommet. Pour certains, c’est la première fois qu’ils font cette mythique ascension. En arrivant au refuge du Goûter, il commence à faire jour et les sommets environnants se dévoilent dans toute leur splendeur.

Guirlande de frontales

Après le refuge du Goûter, le décor change !

L’ascension se poursuit maintenant dans une ambiance glaciaire himalayenne, au cœur de la grandeur de ce massif immense. La haute altitude représente la deuxième difficulté. L’arrivée au Dôme du Goûter (4 304 m) puis à l’abri Vallot (4 362 m) teste l’acclimatation à l’altitude des aspirants au sommet. Nombreux sont ceux qui font demi-tour ici, assommés par le manque d’oxygène. Je parcours ensuite la mythique arête des Bosses, d’une beauté épurée, mais d’une longueur infinie ! À quand la dernière bosse ? Enfin, j’atteins le sommet (4 807 m) vers 10 h du matin.

Arriver ici ne s’est pas fait sur un coup de tête. Cela fait cinq ans qu’avec quelques amis, nous avons l’habitude de monter au mont Blanc depuis la vallée en septembre-octobre, sans utiliser de remontées mécaniques ni refuges, en marchant la nuit pour décoller en parapente au petit matin. Cette année, j’ai pu profiter des bonnes conditions et faire le sommet deux fois dans les dix jours qui ont précédé cette ascension. La première avec mes amis David et Pierre, la deuxième avec mon épouse Laure. J’étais donc très confiant de mon acclimatation et des conditions que j’allais rencontrer. Il suffisait d’ajouter la partie vélo…

La troisième difficulté d’un tel projet, ce sont les conditions aérologiques, ou plutôt le travail préalable à faire à la maison pour croiser différents modèles météorologiques et s’assurer que les conditions vont être optimales pour décoller. Le vent est souvent fort à cette altitude, et souvent plus fort que ce qui est prévu par les modèles, à cause de l’effet venturi du massif. Trouver les bonnes conditions, le bon jour où l’on se sent prêt et que l’on peut se libérer, c’est un heureux concours de circonstances.

Aujourd’hui, les conditions sont idéales, telles que prévues par les modèles.

À mon arrivée au sommet, plusieurs voiles sont déjà prêtes à décoller. Les vues tout autour sont magnifiques. Des hauts sommets, comme les Grandes Jorasses, l’aiguille Verte, semblent petits vus d’ici. Au loin, on devine l’étendue du lac Léman sous une mer de nuages ; le Salève fait surface comme le dos d’un monstre marin, et je sais que Genève se trouve là, à ses pieds, au bout de cette longue vallée de l’Arve. Il est presque 11 h quand je m’envole avec ma petite voile de 16 m² pour un vol de descente qui durera un peu moins d’une heure. Assez de temps pour parcourir les immenses parois nord du mont Maudit, du mont Blanc du Tacul, de l’aiguille du Midi… les étendues glaciaires des Bossons et de Taconnaz. Quelle tristesse de constater le recul de ces glaciers qui autrefois atteignaient la route et qui se trouvent désormais 1 000 m plus haut.

Je me pose à côté de mon vélo, plie ma voile, me change, charge mon matériel dans la carriole et repars rapidement. Il est déjà midi, et je souhaite rentrer à Genève avant la tombée de la nuit. En roulant à vive allure sur les 80 km qui me séparent de chez moi, je suis étonné de l’énergie qui m’anime malgré la nuit blanche et les 4 200 m de dénivelé. Je suis sur un nuage. Les images de cette course magnifique défilent dans ma tête, et des pensées me viennent concernant des moments clés de ma vie qui m’ont conduit jusqu’ici.

Je remercie la vie de m’avoir permis de pratiquer ces activités dans ce beau coin du monde. Je remercie Genève de m’avoir accueilli. Genève, cette ville où 40 % des habitants sont étrangers et, parmi les 60 % restants, la moitié sont des binationaux comme moi. Genève, ville accueillante et cosmopolite, et le mont Blanc, toit des Alpes. Partir sur les traces d’Horace Bénédict de Saussure, l’« inventeur » de l’alpinisme. Parcourir ma propre histoire dans un voyage symbolique alliant vélo, alpinisme et parapente, pour fêter mon 50e anniversaire, et au passage celui de la FSVL (fédération suisse de vol libre) !

J’arrive chez moi avant le coucher du soleil, fatigué mais heureux.